近期,重点实验室胡卫华教授团队在《Nature Communications》上在线发表了题为“Disentangling extracellular current of electroactive bacteria with oblique-incidence reflection difference imaging”的研究论文。

研究背景

电活性细菌通过胞外电子转移(extracellular electron transfer, EET)过程,将代谢产生的电子输送至胞外受体,在微生物燃料电池、生物电合成、元素循环及环境修复等领域发挥重要作用。EET主要包括直接电子转移(direct electron transfer, DET)和间接电子转移(mediated electron transfer, MET)两种机制,分别依赖于细菌膜上氧化还原蛋白与电极的直接接触,或通过细菌分泌的可溶性氧化还原穿梭体实现电子的远距离传输。尽管已有研究对EET过程进行了深入探讨,但在实际体系中DET与MET常同时发生,电流时空特征高度交织,导致对其分别定量和时空分辨测量仍面临重大挑战。如何实现对胞外直接电流和间接电流的空间分辨与解耦观测,仍是理解EET微观机制、优化微生物电子器件性能的关键科学问题。

研究内容

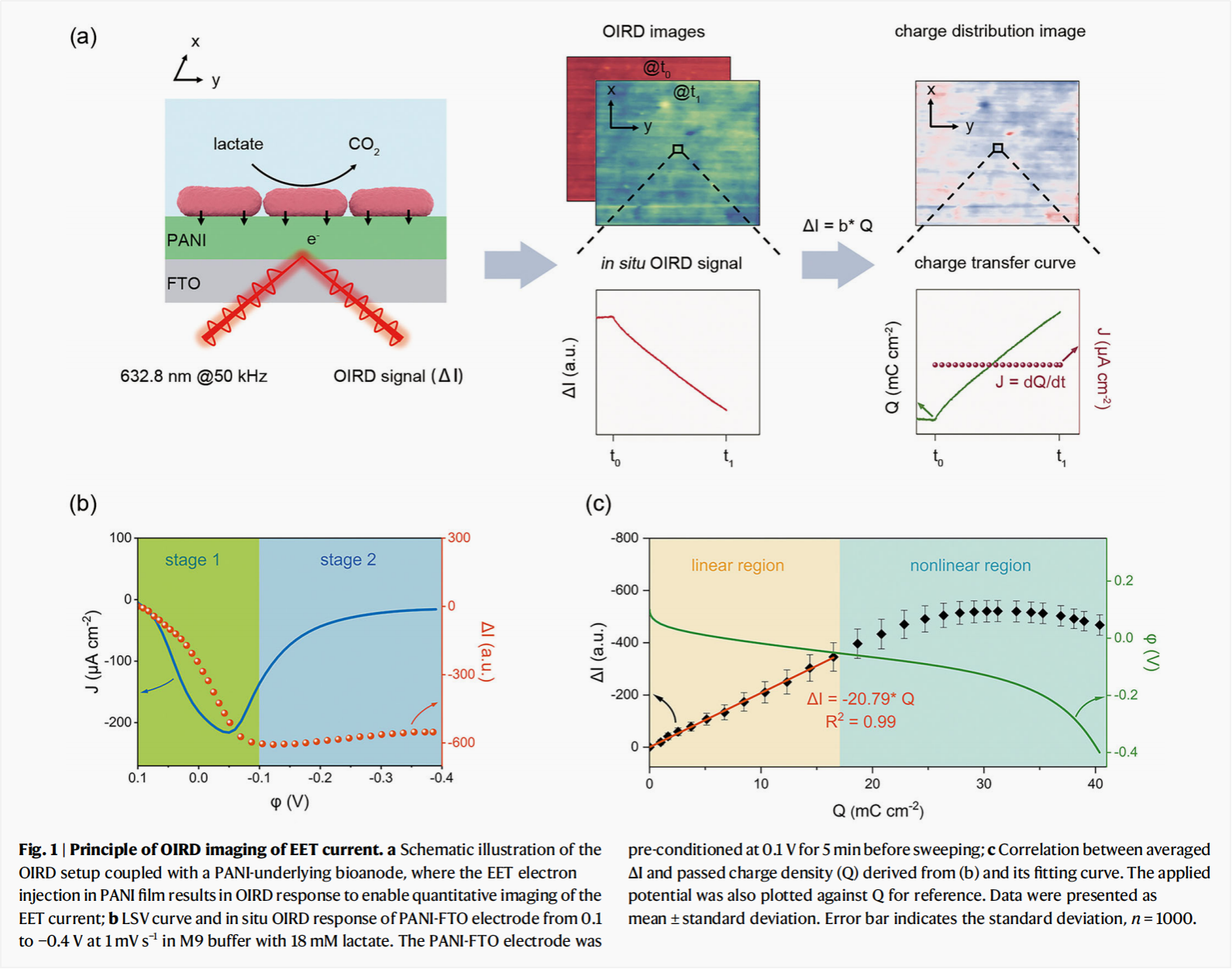

本研究发展了一种基于斜入射光反射差(oblique-incidence reflectance difference, OIRD)成像技术与可控聚苯胺(PANI)双电极系统相结合的策略,实现了对电活性细菌胞外直接与间接电流的空间解耦测量。研究设计中,电活性细菌接种于第一电极(W1),该电极表面修饰有PANI电致变色膜,能够将细菌产生的电子流实时转换为光学反射信号,实现总电流空间分布的无标记成像。随后通过电化学方式关闭W1,细菌所分泌的可溶性氧化还原分子迁移至邻近电极(W2)并释放电子,成像系统则同步捕获该过程中的间接电流变化,实现间接EET成分的可视化分析。该方法在群体尺度上实现了胞外电子转移路径的空间分离与量化,并进一步归一化至单细胞尺度,揭示了细菌放电行为的异质性特征。

研究意义

该工作创性地将反射光学成像技术应用于胞外电流成分解耦研究,为复杂微生物电化学系统中的电子传递机制提供了新的观测维度和定量手段。通过结合可控双电极设计与无标记光学探测方式,显著提升了对微尺度电子流行为的时空解析能力,不仅为深入理解EET过程提供了强有力的实验工具,也为高性能微生物燃料电池和微生物电子器件的设计提供了理论支撑与方法学参考。该研究在微生物电化学、功能材料界面调控和高通量生物成像领域具有重要的推动作用。