2024年12月,重点实验室罗红群教授课题组在《Analytical Chemistry》(IF6.7)上在线发表了题为“Engineering HClO Ratiometric Fluorescent Probe by InducingMolecular Aggregation to Suppress TICT Formation for MonitoringDrug-Induced Liver Injury”的研究论文。

研究内容

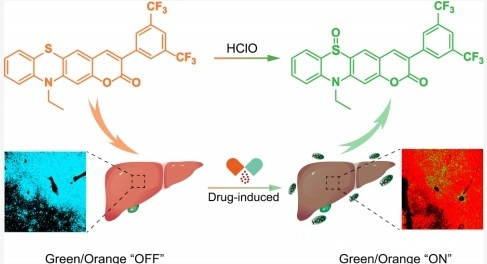

吩噻嗪衍生的香豆素(PTZC)荧光团对次氯酸具有高特异性;然而,由于固有的扭曲分子内电荷转移(TICT)效应,这种荧光团在水介质中发出微弱的荧光,导致只有对次氯酸的开启模式响应。在此提出了一种分子设计策略,通过诱导PTZC荧光团在水介质中形成纳米聚集体来抑制TICT的形成,用于次氯酸比率荧光探针的设计。基于该策略开发的探针PBFF可以在水介质中形成大量的纳米聚集体,抑制TICT的形成,而不受聚集引起的猝灭效应,从而允许其在水介质中发出强烈的荧光(Φf=0.20)。重要的是,PBFF可以特异性和敏感地(LOD=15.7nM)对次氯酸产生反应,表现出明显的比值荧光变化。进一步的实验结果表明,PBFF可以通过HClO诱导的荧光比值变化敏感地监测原位药物性肝损伤(DILI)的进展。这种通过诱导分子在水介质中聚集来抑制TICT形成的策略将促进未来比例荧光探针的发展。

研究意义

提出了一个分子设计策略,通过在水介质中诱导分子聚集,抑制PTZC荧光团形成TICT,设计HClO响应型比率荧光探针调查DILI和相关生物问题和验证.该策略开发探针PBFF,由亲脂性3,5-二(三氟甲基)苯基和PTZC母体构成。值得注意的是,PBFF不仅在水介质中发出强烈的荧光(Φf=0.20),而且对次氯酸具有高选择性和灵敏度(LOD=15.7nM),呈现出从橙色到青色的明显荧光变化。通过监测荧光比值的变化,PBFF成功地成像了在INH诱导的肝损伤的细胞和小鼠模型中次氯酸的过量产生。研究认为PBFF是研究次氯酸与DILI进展之间关系的有力工具,本研究提出的分子设计策略将为比率荧光探针的开发开辟新的途径。